監理団体の役割や主な業務

監査業務(定期監査・臨時監査)

実習生を受け入れる企業などが事前に提出した「技能実習計画」に沿って実習が行われているか、その進め方に問題がないかなどを確認するための業務です。

3ヶ月に1回行う定期監査のほか、実習が適性に行われていないと判断される場合には臨時監査を行うこともあります。訪問指導

定期監査とは別の指導となります。

監理団体職員が日本入国初年度の外国人技能実習生がいる受け入れ企業を訪問し、技能実習の状況の確認や、当初の計画通りに実習を実施するための指導などを行います。入国後講習の実施

入国後、企業に配属される直前の技能実習生に対して、日本語や日本での生活全般に関する指導、入管法や労働基準法などの説明、現場見学といった、これからの暮らしや業務をサポートするさまざまな講習を行います。

技能実習計画の作成指導

実習生の受け入れを検討する企業は、外国人技能実習機構から認可を得るためにあらかじめ技能実習計画を提出する必要があります。

その作成に関する指導も監理団体の役割となります。外国の送り出し機関との契約、求人・求職の取次など

技能実習生を送り出す現地機関との契約の取り交わしや現地での求人活動、面接同行などです。

技能実習生の保護・支援

技能実習生が母国語で相談できる生活相談の窓口業務や、その内容に応じた対応など、実習生が安心して暮らせる環境整備全般です。

定められた主な業務ですが、昨今では- 契約の不履行について違約金を定めていた

- 訪問指導や監査を適切に行っていなかった

- 虚偽の報告書を技能実習機構に提出した

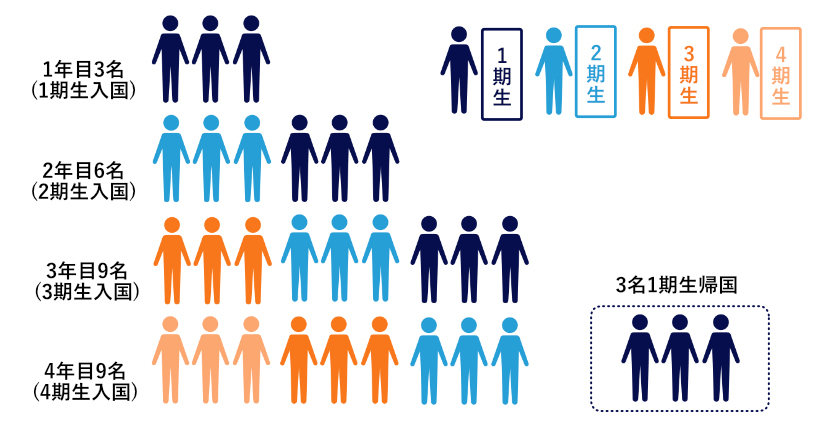

滞在期間(受け入れ期間)

「外国人技能実習制度」の活用によって、様々な貢献が期待されます。受け入れ期間は、最長3年間です。

※但し、「優良」な監理団体、「優良」な企業、「優秀」な実習生の3者が揃って、外国人技能実習機構により認可・認定を受けた場合については、実習生の受け入れ期間は最長5年間となります。- 技能実習の2年目以降の継続条件

技能実習1年目(入国後約7ヶ月目)に実施される技能評価試験(技能検定基礎2級相当)に合格すること。

※試験内容:実習職種にかかる基礎知識(日本語・選択式)、技能試験(実技) - 技能実習の4年目以降の継続条件

- 技能実習3年目に実施される技能評価試験(技能検定3級相当)の技能試験(実技)に合格すること

- 技能実習3年目終了時に一時帰国(1ヶ月以上)すること

- 技能実習5年目に実施される技能評価試験(技能検定2級相当)の技能試験(実技)を受験すること

技能実習の対象職種・業種

- 農業関係(2職種6作業)

- 漁業関係(2職種10作業)

- 建設関係(22職種33作業)

- 食品製造関係(11職種18作業)

- 繊維・衣服関係(13職種22作業)

- 機械・金属関係(15職種29作業)

- その他(20職種37作業)

技能実習の受け入れ人数枠について

受け入れ人数枠というのは、1年間に受け入れることができる外国人技能実習生の人数です。

例えばですが、従業員30人以下の企業様が当グループを通して外国人技能実習生を受け入れていただいた場合、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。実習実施者の常勤職員数 技能実習生の人数 301人以上 常勤職員数の20分の1 201~300人 15人 101人~200人 10人 51人~100人 6人 41人~50人 5人 31人~40人 4人 3人~30人 3人 - 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。

- 介護職種については、「常勤職員は、主たる業務が介護等の業務である者」に限定されております。

また、受け入れ企業が小規模な事業所(常勤職員数30人以下の)の場合、常勤職員数の10%までが1年間の受け入れ人数の上限です。

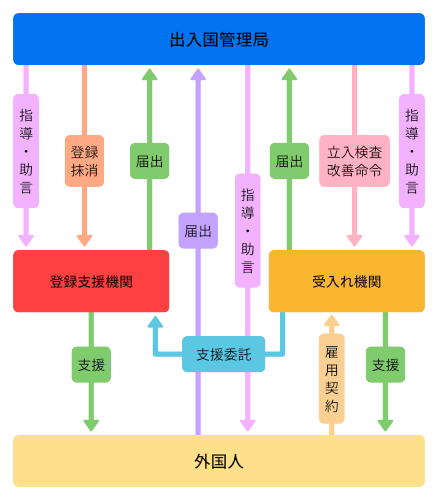

登録支援機関の支援内容

「特定技能」外国人財は、出入国管理庁へ3ヶ月毎に報告書の提出義務があり、また、必ず行わなければならない支援内容が決まっています。

雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供

在留資格申請前。

対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、外国人が十分理解できる言語。出入国時に空港などへの送迎

出国時は保安検査場の前まで同行、入場の確認。住宅確保の支援

保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積。生活に必要な契約の支援

金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など。生活オリエンテーションの実施

生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要。

ポータルサイトやガイドブックに参考情報掲載。日本語を学習する機会の提供

日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座の情報提供など。相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応

外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は相談記録書に記録する。

行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況の届出書に記載。日本人との交流の促進支援

必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助。非自発的離職時の転職支援

次の受け入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成など。

求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務。外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談

当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期面談報告書を作成。労働関連法令違反時に行政機関へ通報